2023年4月1日以降の新たな託送料金等について

託送料金が値上げとなった原因は何か。

-

前回改定時に想定した需要に基づく想定収入は7,123億円/年でしたが、当時から需要が大幅に減少していることから、今回想定した需要に基づく改定前収入※は、449億円減少して、6,674億円/年になりました。

※改定前収入:第1規制期間(2023~27年度)における想定需要と現在の約款の料金単価に基づき算定した収入の見通し

- この需要減少による収入減については、コスト効率化(551億円)等により吸収したものの、高経年化対策費用の増加(166億円)や調整力調達費用といった外生的費用の増加(453億円)、次世代投資の推進(186億円)により、今回の見積費用は、改定前収入に対し480億円/年増加し、7,154億円/年となり、その結果託送料金が値上げとなっています。

料金単価表に掲載されている「改定前単価」とホームページの「送電サービス料金等」に掲載されている料金単価の数値が異なるのはなぜか。

- 現在の託送供給等約款(2022年7月1日実施)では、託送料金について、2023年3月31日まで適用される附則単価と2023年4月1日以降に適用予定の本則単価の2つを規定しています。※

- 料金単価表では、新たな託送料金の実施予定日である2023年4月1日以降について、改定前の料金単価と改定後の料金単価を比較しているため、本則単価を記載している一方、ホームページの「送電サービス料金等」には現在適用されている料金単価を記載すべく、附則単価を記載しています。

※本則単価と附則単価について

2020年10月の原子力発電費用(賠償負担金及び廃炉円滑化負担金)の託送料金回収にかかる託送供給等約款の変更において、原価算定期間の途中で費用回収が終了となる廃炉円滑化負担金が存在し、その費用の変動分を託送料金へ適切に反映すべく、本則単価と附則単価の2種類の単価を設定しています。

値上げに対してどのような効率化を行っているのか。

- 今回の収入の見通し(見積費用)は第1規制期間に必要となる高経年化対策費用や調整力調達費用、カーボンニュートラル実現、レジリエンス強化等に資する次世代投資等を織り込んでいます。

- 現時点ではまだ実現・定着が見込めていない効率化施策も見積費用に反映することで、551億円の効率化を織り込み、当社としては現時点における最大限の効率化を反映したと考えていますが、上記費用の増加の方が上回ったことから、今回の内容となっています。

- 引き続き、さらなる効率化に全力で取り組んでいきます。

託送料金の値上げによる電気料金への影響はどのようになるのか。

- 託送料金は小売電気事業者等が一般送配電事業者の送配電設備を利用する場合に小売電気事業者等にかかる料金です。需要者へ請求する電気料金は、小売電気事業者が託送料金や電気の調達費用等を考慮して設定しており、家庭向けの電気料金に占める託送料金の割合は30%~40%程度を占めるとされています(出典:資源エネルギー庁HP)。

- 託送料金の見直しを受け、電気料金を見直すかどうかはそれぞれの小売電気事業者が判断するものとなります。

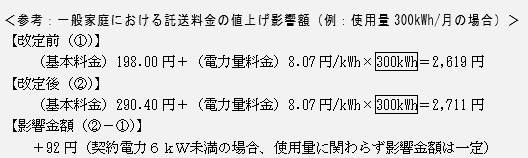

託送料金の値上げによる標準的な託送料金への影響額はどれくらいになるのか。

- ※電灯標準接続送電サービスによる計算例であり、税込金額です。

- ※電力量料金単価は変更しません。使用量に関わらず、今回の改定に伴う影響金額は、基本料金の差額分となります(契約電力6kW未満の場合)。

当社から小売電気事業者に請求する託送料金の値上げ額としては、改定前と改定後の基本料金と電力量料金(単価×使用量)等の差額から算定できます。

いつから値上げされるのか。

新託送料金については、改正電気事業法施行規則※に基づき、レベニューキャップ制度が開始する2023年4月1日から適用することを予定しています。

※改正電気事業法施行規則第17条の2(託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)

(第17条の2抜粋)

法第十七条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。

最終保障供給約款は変更されるのか。

現時点では、最終保障供給約款の変更については未定です。